Nasionalisme dalam Bahasa Rupa

Kenapa bangsa Indonesia terus bisa eksis hingga sekarang melampaui banyak masalah dan cobaan? Pahadal, sejarah negeri ini tidak lahir dari satu bangsa yang utuh, melainkan dari banyak kerajaan yang tidak selalu akur pada masa lalu. Ini pertanyaan yang menantang telaah.

Coba kita tengok sekilas sejarah. Dulu, negeri ini dikenal dengan banyak nama. Pada masa kerajaan, kawasan kepulauan ini pernah disebut sebagai Nan-hai, Dwipantara, Jaza'ir al-Jawi, dan Nusantara. Saat kolonialisme masuk, muncul istilah Hindia Timoer, Insulinde, Nederlandsch-Indie atau Hindia-Belanda (karena dikuasai Belanda), dan To-Indo (Hindia Timur).

Semua sebutan itu sama-sama merujuk pada kawasan kepulauan di wilayah di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia di bagian barat dan selatan serta Samudra Pasifik di bagian timur. Disebut kepulauan karena memang tercatat hingga 17.504 pulau di Kawasan ini. Pulau-pulau terbesarnya mencakup Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Nama Indonesia baru dikenal setelah seorang etnolog asal Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menyematkan nama "Indunesia" dalam “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia”, volume IV, terbitan Singapura tahun 1850. Masih di jurnal yang sama volume itu, seorang penulis asal Skotlandia, James Richardson Logan (1819-1869), memilih nama "Indonesia" untuk menyebut kawasan kepulaian kita.

Berselang 34 tahun kemudian, 1884, guru besar etnologi dari Universitas Berlin, Jerman, Adolf Bastian (1826-1905), menerbitkan buku "Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel" (Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu). Buku ini memopulerkan nama Indonesia ke kalangan peneliti di Eropa. Saat dibuang ke Belanda, tokoh pergerakan nasional Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara (1889–1959) mendirikan biro pers dengan nama “Indonesische Persbureau” tahun 1913. Mohammad Hatta (1902–1980) juga menggunakan nama itu untuk organiasi “Perhimpunan Indonesia” (Indische Vereeniging) tahun 1924.

Kembali ke zaman kerajaan. Sejarah mencatat ada banyak kerajaan kecil dan besar di Nusantara. Pada masa awal, tercatat Kerajaan Kutai Martapura (abad ke-4) di Kalimantan dan Tarumanegara (abad ke-5 sampai 7) di Jawa Barat dan Mataram Kuna di Jawa Tengah (abad ke-8 sampai 10). Ada dua kerajaan besar dengan wilayah luas, yaitu Sriwijaya (abad ke-7 sampai 13 Masehi) dan Majapahit (abad ke-13 sampai 16 Masehi). Menyusul kemudian kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Peureulak, Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate, Tidore, Gowa dan Tallo, Buto, Malaka, Banjar, Cirebon, Banten.

Namun, tidak ada persatuan di antara banyak kerajaan itu, bahkan sejumlah kerajaan saling bertikai satu sama lain. Satu keluarga kerajaan pun kerap terpecah lantaran berebut kekuasaan untuk menjadi raja. Di tengah situasi itu, masuk kapal-kapal dagang dari Eropa. Mulanya mereka membuka jalur pedagangan internasional, tetapi kemudian berubah menjadi penjajahan.

Kolonialisme dimulai tahun 1511, saat Portugis menguasai Malaka, lantas memperluas kekuasaan hingga ke Maluku (yang saat itu menjadi penghasil cengkeh dan pala). Belanda dengan Perusahaan dagang Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menyusul masuk ke Nusantara tahun 1602. Memiliki pasukan tantara yang kuat, pada 1619, VOC menguasai Jayakarta dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan kolonial dengan nama Batavia.

VOC mengadu-domba kerajaan-kerajaan lokal yang memang sudah bertikai sehingga menjadikan Belanda sebagai sekutu dan penguasa. Selama dua abad (1602–1799), VOC menguasai sebagian besar Nusantara dengan mengandalkan strategi memecah belah (devide et impera). Setelah VOC bangkrut akibat korupsi dan perpecahan, kerajaan Belanda mengambil alih dan membentuk pemerintahan Hinda-Belanda (1800–1942). Pada 1942, Jepang mengalahkan Belanda, lantas menduduki Nusantara hingga 1945.

Meski tidak lahir dari satu bangsa atau satu kerajaan besar yang utuh dan berkesinambungan, para cerdik pandai di Nusantara menemukan perasaan senasib sepenanggungan sebagai negeri jajahan. Rakyat miskin, diperbudak, dikuasai kelompok asing, kehilangan kedaulatan, dan dieskploitasi untuk keuntungan penjajah. Perasaan ini mendorong kaum elite intelektual untuk mewujudkan imajinasi tentang satu negara yang merdeka dari penjajahan, berdaulat, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dengan rakyat yang makmur sejahtera.

Imajinasi tentang bangsa merdeka ini menjadi kesadaran yang menggerakkan para pejuang kemerdekaan. Mereka bekerja keras untuk mencapai cita-cita komunitas terbayang (“imagined communities”)—istilah yang dicetuskan Benedict Anderson (1936–2015). Muncul sejumlah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan, antara lain, Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Partai Nasional Indonesia (1927).

Dorongan untuk berdaulat sebagai satu bangsa merdeka diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dan pemudi dari berbagai suku, ras, dan golongan di Nusantara berkumpul di Batavia dan mengumandangkan pernyataan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini tonggak penting yang menandai tekad bersama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan itu mendapatkan momentum ketika Jepang bertekuk lutut menyerah pada Sekutu. Saat vakum kekuasaan, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dengan dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi itu menjadi tanda lahirnya "modern nation state" Bernama Republik Indonesia.

Setelah merdeka, negeri baru ini menghadapi cobaan silih berganti. Tak ingin melepaskan jajahannya begitu saja, Belanda masih coba kembali menguasai negeri ini melalui Agresi Militer I (1947) dan I (1948), tetapi dapat dihalau para pejuang. Muncul kemudian pemberontakan, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun (1948), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) (1949-1962), Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, Gerakan Permesta (1957), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) 1958, dan Gerakan G30S/PKI (1965).

Akhir tahun 1997, Indonesia memasuki krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik. Unjuk rasa besar mahasiswa memaksa Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden dan mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun. Gerakan Reformasi 1998 mendorong negeri ini memasuki alam demokrasi seperti sekarang. Presiden/wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Begitu pula para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Rakyat pula yang memilih langsung perwakilannya di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota.

Kini, 27 tahun setelah Reformasi 1998, demokrasi kita semakin terkonsolidasi. Tentu masih banyak tantangan baru, seperti bagaimana agar demokrasi tidak dibajak oleh oligarkhi kekuasaan melalui partai-partai politik. Bagaimana pula cara memaksa partai-partai politik sebagai penentu utama arah politik mau sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.

Tidak ada lagi penjajahan fisik sebagaimana zaman dulu. Namun, tak mudah juga menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks. Selain masalah dari dalam negeri, kita juga dihadapkan pada kekuatan politik ekonomi global. Kita berharap, Indonesia terus berdiri, bahkan semakin kuat dan maju pada masa-masa mendatang.

Kembali pada pertanyaan di awal, apa yang membuat kita bertahan sebagai bangsa? Salah satu jawabannya, karena bangsa ini selalu menemukan kembali alasan-alasan kuat untuk mempertahankan Republik Indonesia. Kita masih memiliki dan memegang kuat kesadaran dan imajinasi tentang negara bangsa modern yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan rakyat makmur. Cita-cita itu menjadi kekuatan kita untuk mampu mengatasi berbagai tantangan.

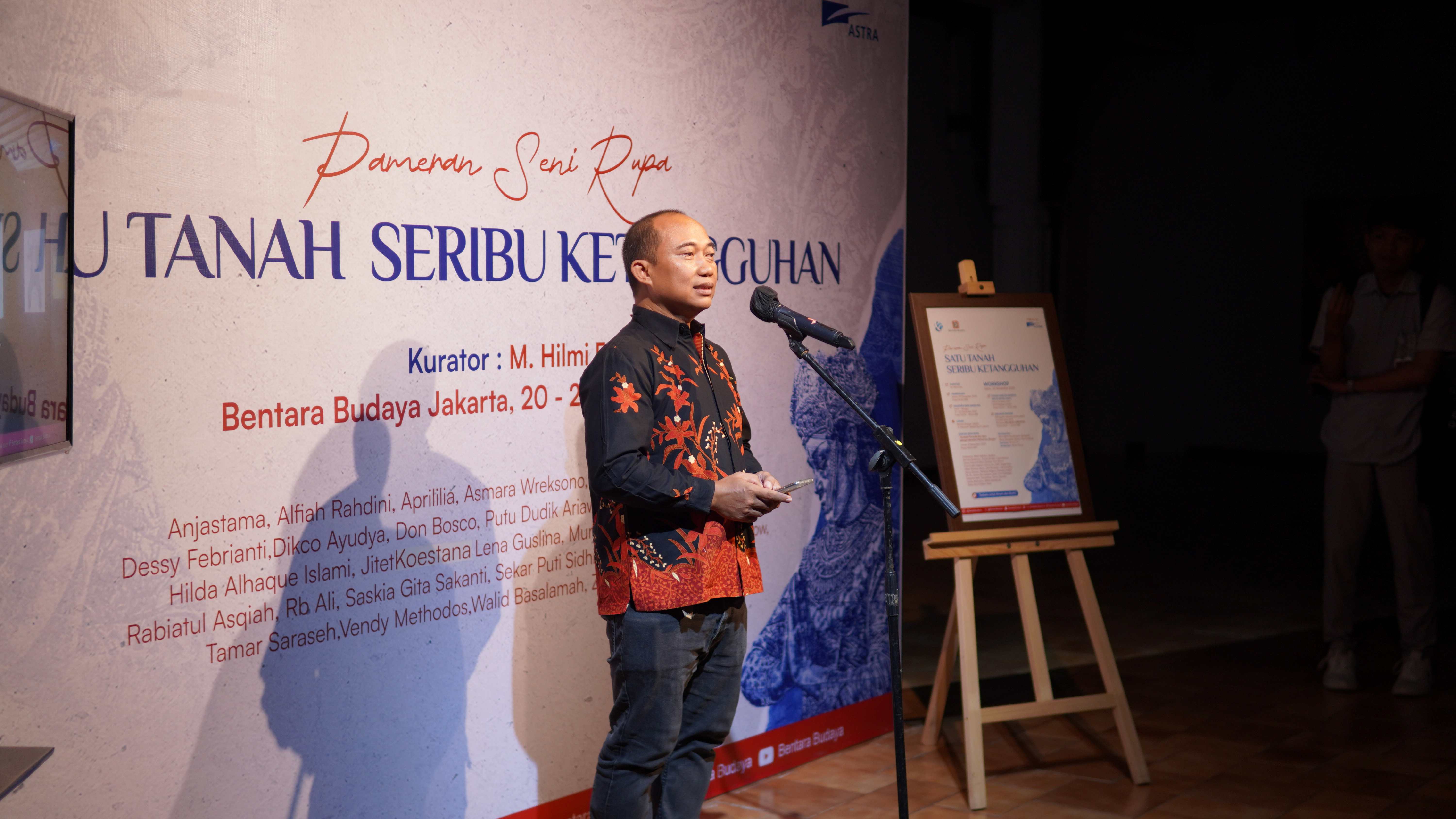

Kesadaran ini melatarbelakangi Bentara Budaya, dengan sokongan Astra, untuk menggelar Pameran Seni Rupa bertajuk "Satu Tanah, Seribu Ketangguhan" di Bentara Budaya Jakarta, 21-29 November 2025. Sebanyak 27 seniman diundang untuk menampilkan karyanya dalam pergelaran ini. Mereka adalah Anjastama, Alfiah Rahdini, Aprililia, Asmara Wreksono, Audya Amalia, Cecil Mariani, Dessy Febrianti, Dikco Ayudya, Don Bosco, Putu Dudik Ariawan, Emmy Go, Fatih Jagad Raya, Hilda Alhaque Islami, Jitet Konstanz, Lena Guslina, Muna Diannur, Nanang Widjaya, Rabiatul Asqiah, Rb Ali, Saskia Gita Sakanti, Sekar Puti Sidhiawati, Setiyoko Hadi, Stereoflow, Tamar Saraseh, Vendy Methodos, Walid Basalamah, dan Zakka Nurul Giffani Hadi.

Para seniman dengan beragam latar belakang itu diajak untuk memberikan tafsir visual atas sejarah dan kenyataan masa kini tentang bangsa Indonesia yang tangguh bertahan di tengah berbagai persoalan. Melalui karya yang bervasiasi dalam konsep, pilihan obyek, dan pendekatan visual, mereka sama-sama mengusung semangat nasionalisme dalam corak kekinian. Nasionalisme yang tidak diikrarkan dengan bahasa kata-kata, melainkan diutarakan dengan bahasa rupa.

Terima kasih kepada Astra yang menyokong pameran. Ini adalah lanjutan kerja sama Bentara Budaya dan Astra yang telah terjalin selama beberapa tahun ini, dan semoga terus berjalan baik pada masa mendatang. Bentara, Kompas Gramedia, dan Astra memiliki tekad untuk terus menggelorakan semangat nasionalisme kepada khalayak lebih luas melalui berbagai jalur, termasuk seni rupa.

Apresiasi kepada para seniman yang berpartisipasi dalam ajang ini. Penghargaan untuk M Hilmi Faiq, kurator Bentara Budaya, yang menangani kurasi. Salut untuk Tim Bentara Budaya dan Tim Astra yang mempersiapkan program ini.

Palmerah, 14 November 2025

Ilham Khoiri

General Manager Bentara Budaya & Communication Management,

Corporate Communication Kompas Gramedia